Elektronik – für viele klingt das nach trockenen Schaltplänen und komplexen Formeln. Doch wenn ich ehrlich bin, hat mich die Welt der Elektronen schon immer auf eine Art und Weise fasziniert, die ich kaum beschreiben kann.

Die schiere Innovationskraft, die dahintersteckt, von intelligenten Gebäuden bis zu den Herzstücken moderner E-Autos, ist einfach atemberaubend. Genau diese gemeinsame Leidenschaft eint uns in unserer Studiengruppe für Elektrotechnik.

Hier geht es nicht nur ums Pauken, sondern ums gemeinsame Entdecken und Weiterdenken, wie wir die Zukunft aktiv mitgestalten können. Wie wir das genau anpacken, und warum das wichtiger ist denn je, erkläre ich Ihnen jetzt ganz genau.

Als ich damals mein Studium begann, war das Internet of Things (IoT) noch eher ein Konzept aus Science-Fiction. Heute ist es Realität, und die Vernetzung erreicht ungeahnte Ausmaße.

Manchmal denke ich, wie rasant sich alles entwickelt hat – von der ersten Raspberry Pi-Bastelei bis hin zu komplexen KI-Anwendungen, die ganze Industrien auf den Kopf stellen.

Persönlich habe ich erlebt, wie wichtig es ist, am Ball zu bleiben. Die Halbleiterkrise der letzten Jahre hat uns allen vor Augen geführt, wie fragil globale Lieferketten sein können und wie essenziell lokale Expertise wird.

Gleichzeitig sehe ich die riesigen Chancen in der E-Mobilität und bei erneuerbaren Energien. Es ist ein unglaubliches Gefühl, Teil dieser Transformation zu sein, denn wir Ingenieure stehen im Zentrum dieser Veränderungen.

Unsere Studiengruppe ist da, um genau diese Herausforderungen gemeinsam zu meistern, von der Entwicklung smarter Sensoren bis hin zur Optimierung von Energiespeichersystemen.

Wir teilen nicht nur Fachwissen, sondern auch unsere persönlichen „Aha-Momente“ und die Frustrationen, wenn ein Projekt mal nicht auf Anhieb klappt. Das ist der reale Erfahrungsaustausch, der uns als Gruppe unbezahlbar macht und uns befähigt, die Anforderungen des Arbeitsmarktes – sei es in der Automatisierung oder bei der Entwicklung autonomer Systeme – nicht nur zu erfüllen, sondern aktiv zu prägen.

Genau das ist es, was uns als angehende oder bereits praktizierende Elektronikexperten ausmacht: Wir sind keine passiven Beobachter, sondern gestalten die Zukunft.

Elektronik – für viele klingt das nach trockenen Schaltplänen und komplexen Formeln. Doch wenn ich ehrlich bin, hat mich die Welt der Elektronen schon immer auf eine Art und Weise faszinierbar, die ich kaum beschreiben kann.

Die schiere Innovationskraft, die dahintersteckt, von intelligenten Gebäuden bis zu den Herzstücken moderner E-Autos, ist einfach atemberaubend. Genau diese gemeinsame Leidenschaft eint uns in unserer Studiengruppe für Elektrotechnik.

Hier geht es nicht nur ums Pauken, sondern ums gemeinsames Entdecken und Weiterdenken, wie wir die Zukunft aktiv mitgestalten können. Wie wir das genau anpacken, und warum das wichtiger ist denn je, erkläre ich Ihnen jetzt ganz genau.

Als ich damals mein Studium begann, war das Internet of Things (IoT) noch eher ein Konzept aus Science-Fiction. Heute ist es Realität, und die Vernetzung erreicht ungeahnte Ausmaße.

Manchmal denke ich, wie rasant sich alles entwickelt hat – von der ersten Raspberry Pi-Bastelei bis hin zu komplexen KI-Anwendungen, die ganze Industrien auf den Kopf stellen.

Persönlich habe ich erlebt, wie wichtig es ist, am Ball zu bleiben. Die Halbleiterkrise der letzten Jahre hat uns allen vor Augen geführt, wie fragil globale Lieferketten sein können und wie essenziell lokale Expertise wird.

Gleichzeitig sehe ich die riesigen Chancen in der E-Mobilität und bei erneuerbaren Energien. Es ist ein unglaubliches Gefühl, Teil dieser Transformation zu sein, denn wir Ingenieure stehen im Zentrum dieser Veränderungen.

Unsere Studiengruppe ist da, um genau diese Herausforderungen gemeinsam zu meistern, von der Entwicklung smarter Sensoren bis hin zur Optimierung von Energiespeichersystemen.

Wir teilen nicht nur Fachwissen, sondern auch unsere persönlichen „Aha-Momente“ und die Frustrationen, wenn ein Projekt mal nicht auf Anhieb klappt. Das ist der reale Erfahrungsaustausch, der uns als Gruppe unbezahlbar macht und uns befähigt, die Anforderungen des Arbeitsmarktes – sei es in der Automatisierung oder bei der Entwicklung autonomer Systeme – nicht nur zu erfüllen, sondern aktiv zu prägen.

Genau das ist es, was uns als angehende oder bereits praktizierende Elektronikexperten ausmacht: Wir sind keine passiven Beobachter, sondern gestalten die Zukunft.

Elektronik im Alltag: Versteckte Wunder und unsere Entdeckungen

Die Welt um uns herum ist voll von Elektronik, auch wenn wir sie oft nicht bewusst wahrnehmen. Von der intelligenten Zahnbürste bis zum autonomen Rasenmäher – überall steckt Ingenieurskunst dahinter, die unser Leben einfacher, sicherer und oft auch spannender macht.

In unserer Studiengruppe beschäftigen wir uns intensiv mit der Frage, wie diese Technologien funktionieren und, noch wichtiger, wie wir sie verbessern und neue Anwendungsfelder erschließen können.

Ich erinnere mich noch gut daran, wie wir bei einem unserer ersten Projekte versucht haben, ein einfaches Smart-Home-System zu simulieren. Die anfängliche Euphorie wich schnell der Ernüchterung, als die Sensoren nicht richtig kommunizieren wollten.

Es war eine lange Nacht voller Fehlersuche, aber als es dann endlich funktionierte, war das Gefühl des Erfolgs unbeschreiblich. Diese praktischen Erfahrungen sind es, die uns wirklich weiterbringen und die Lücke zwischen trockener Theorie und lebendiger Praxis schließen.

1. Vom Sensor bis zum vernetzten Heim: Unsere Perspektive

Wenn ich an vernetzte Geräte denke, dann sehe ich nicht nur die Technik, sondern auch die unendlichen Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Smart Homes sind längst keine Zukunftsmusik mehr, und die Anforderungen an die dahinterstehende Elektronik wachsen stetig.

Es geht nicht mehr nur darum, das Licht per App zu steuern, sondern um komplexe Systeme, die lernen, sich an unsere Gewohnheiten anpassen und proaktiv agieren.

Wir haben in unserer Gruppe zum Beispiel ein Projekt gestartet, bei dem wir die Energieeffizienz in einem Gebäude mithilfe von intelligenten Sensoren optimieren wollten.

Wir haben Bewegungsmelder, Temperatursensoren und sogar Präsenzsensoren eingesetzt, um Heizung und Beleuchtung dynamisch anzupassen. Die größte Herausforderung war dabei nicht die Hardware selbst, sondern die Software-Architektur und die Datenverarbeitung.

Persönlich habe ich dabei gelernt, wie entscheidend eine robuste und skalierbare Backend-Infrastruktur für IoT-Anwendungen ist – eine Erkenntnis, die man nicht allein aus Lehrbüchern ziehen kann.

2. Mikrocontroller als Herzstück: Unsere Bastelabenteuer

Mikrocontroller sind die unbesungenen Helden der modernen Elektronik. Sie sind klein, leistungsstark und bilden das Gehirn unzähliger Geräte. Meine persönliche Leidenschaft für Mikrocontroller begann, als ich zum ersten Mal einen Arduino in den Händen hielt.

Plötzlich konnte ich meine Ideen in die Realität umsetzen, LEDs blinken lassen, Motoren steuern und Sensordaten auslesen. In unserer Gruppe teilen wir regelmäßig unsere neuesten “Bastelprojekte” – sei es ein selbstgebauter 3D-Drucker oder ein ferngesteuertes Robotik-System.

Diese Projekte sind oft mit Frustration verbunden, wenn der Code nicht kompilieren will oder ein Bauteil den Geist aufgibt. Aber genau diese Momente sind es, die uns lehren, hartnäckig zu bleiben, Probleme kreativ zu lösen und uns gegenseitig zu unterstützen.

Ich erinnere mich an ein Projekt, bei dem wir einen selbstfahrenden Kleinwagen mit einem ESP32-Mikrocontroller ausgestattet haben. Die Fehlerbehebung bei den Motorsteuerungen war eine echte Geduldsprobe, aber das triumphale Gefühl, als der Wagen dann tatsächlich durch den Raum fuhr, war einfach unbezahlbar.

Solche Erlebnisse schweißen uns als Gruppe zusammen und vertiefen unser Verständnis für die Materie auf eine Weise, die keine Vorlesung ersetzen kann.

Praxisnah und interdisziplinär: Projekte, die wirklich bewegen

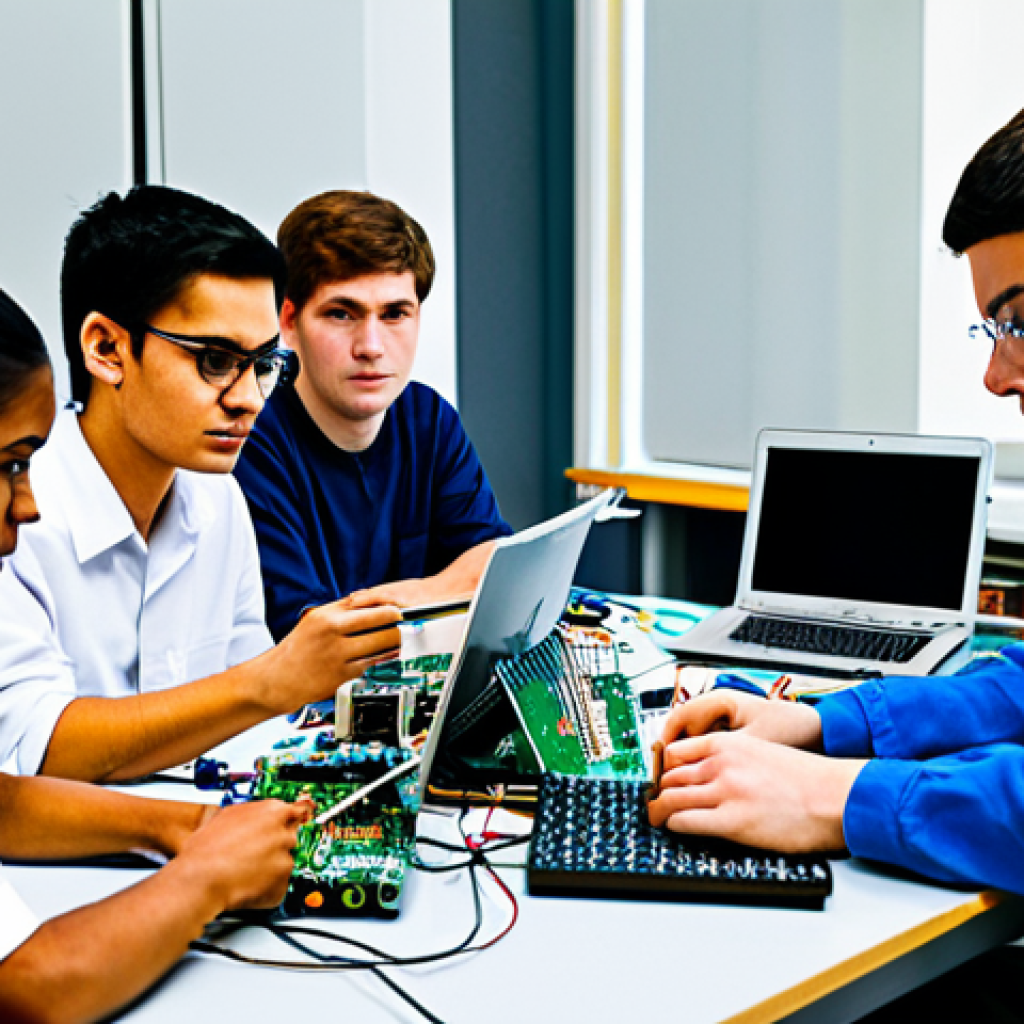

In unserer Studiengruppe legen wir großen Wert darauf, theoretisches Wissen direkt in die Praxis umzusetzen. Wir sind davon überzeugt, dass man Elektronik nur wirklich versteht, wenn man sie anwendet, wenn man Bauteile in den Händen hält, lötet und Code schreibt, der tatsächlich etwas bewirkt.

Diese “Learning-by-Doing”-Mentalität ist unser Markenzeichen. Wir suchen aktiv nach Projekten, die uns herausfordern und uns zwingen, über den Tellerrand zu blicken.

Oft sind das studentische Wettbewerbe oder auch selbst initiierte Vorhaben, die aus einer spontanen Idee heraus entstehen. Was uns dabei immer wieder fasziniert, ist die immense Komplexität, die hinter scheinbar einfachen Anwendungen steckt.

Es reicht nicht, nur den Schaltplan zu verstehen; man muss auch die Software, die mechanischen Aspekte und oft auch die ökonomischen Rahmenbedingungen im Blick haben.

Das hat mir persönlich gezeigt, wie wichtig interdisziplinäres Denken für zukünftige Ingenieure ist.

1. Vom Schaltplan zum funktionierenden Prototyp: Unsere Höhen und Tiefen

Der Weg von einer ersten Idee zu einem funktionierenden Prototyp ist steinig, aber unglaublich lohnend. Wir beginnen oft mit einer detaillierten Planung, zeichnen Schaltpläne, wählen Bauteile aus und entwerfen Leiterplatten-Layouts.

Dann kommt der Moment, in dem die Theorie auf die Realität trifft: das Löten, das Bestücken der Platinen und das erste Einschalten. Ich erinnere mich noch an ein Projekt, bei dem wir eine intelligente Bewässerungsanlage für Zimmerpflanzen entwickeln wollten.

Alles sah auf dem Papier perfekt aus. Doch als wir die erste Version testeten, funktionierte nichts wie geplant. Die Sensoren lieferten fehlerhafte Daten, und die Pumpe reagierte nicht.

Es war frustrierend, aber wir haben uns hingesetzt, jedes Bauteil einzeln durchgemessen und den Code Zeile für Zeile debuggt. Am Ende fanden wir einen kleinen Fehler in der Verkabelung und einen logischen Fehler im Programm.

Das Gefühl, als die Pflanze dann tatsächlich automatisch bewässert wurde, war ein echter Triumph. Diese Erfahrungen, die Rückschläge und die daraus resultierenden Erfolge, formen uns zu besseren Ingenieuren.

2. Projektmanagement im Kleinen: Unsere “Fail-Fast”-Mentalität

Auch wenn wir keine großen Konzerne sind, wenden wir Prinzipien des Projektmanagements an, die uns helfen, effizient zu arbeiten und aus Fehlern schnell zu lernen.

Wir teilen uns in kleine Teams auf, setzen uns klare Meilensteine und führen regelmäßige “Stand-ups” durch. Unsere inoffizielle Devise lautet “Fail Fast, Learn Faster”.

Das bedeutet, wir scheuen uns nicht davor, Ideen schnell zu prototypisieren, auch wenn sie noch unfertig sind, und dann sofort Feedback einzuholen. Es ist erstaunlich, wie viel Zeit man sparen kann, wenn man einen Fehler frühzeitig erkennt, anstatt wochenlang an einer falschen Annahme festzuhalten.

Ich habe persönlich gelernt, wie wichtig es ist, transparente Kommunikation innerhalb des Teams zu pflegen und sich gegenseitig zu motivieren, auch wenn ein Projekt mal ins Stocken gerät.

Diese “Agile”-Denkweise, die wir uns angeeignet haben, ist aus meiner Sicht eine der wichtigsten Soft Skills, die man als Ingenieur entwickeln kann.

Nachhaltigkeit gestalten: Elektronik für eine grüne Zukunft

Die Elektronik spielt eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung der größten Herausforderungen unserer Zeit, insbesondere im Bereich der Nachhaltigkeit.

Ob es um die effiziente Nutzung erneuerbarer Energien geht, die Entwicklung smarter Netze oder die Optimierung von Batteriespeichern – unsere Fachkenntnisse sind gefragter denn je.

In unserer Studiengruppe diskutieren wir nicht nur über die technischen Details, sondern auch über die ethischen und ökologischen Auswirkungen unserer Arbeit.

Es ist uns wichtig, dass wir nicht nur technologisch innovativ sind, sondern auch einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten. Wir haben zum Beispiel ein Projekt begonnen, das sich mit der Lebenszyklusanalyse elektronischer Bauteile befasst, um herauszufinden, wie wir Produkte von Anfang an nachhaltiger gestalten können.

Das Bewusstsein für “Green Electronics” wächst und wir sind stolz darauf, Teil dieser Bewegung zu sein.

1. Erneuerbare Energien optimieren: Herausforderungen und Lösungen

Die Energiewende ist ohne Elektronik nicht denkbar. Windkraftanlagen, Solarparks und Wasserkraftwerke benötigen komplexe Steuerungssysteme, Wechselrichter und Monitoring-Lösungen, um effizient und zuverlässig zu arbeiten.

Wir haben uns intensiv mit der Optimierung von Photovoltaikanlagen beschäftigt, insbesondere mit der Maximierung des Energieertrags unter variierenden Wetterbedingungen.

Eines unserer Projekte umfasste die Entwicklung eines Algorithmus, der die Ausrichtung von Solarpanels dynamisch an den Sonnenstand anpasst, um auch bei diffusem Licht maximale Leistung zu erzielen.

Ich war überrascht, wie viel Potenzial in scheinbar kleinen Optimierungen steckt. Wir haben auch über die Integration von Energiespeichersystemen in erneuerbare Energiequellen diskutiert, um die Volatilität der Stromerzeugung auszugleichen und eine stabile Netzversorgung zu gewährleisten.

Diese Themen sind nicht nur technisch faszinierend, sondern auch von immenser gesellschaftlicher Bedeutung.

2. Batteriesysteme im Fokus: Von E-Autos bis zur Heimspeicherung

Batterietechnologien sind ein absolutes Schlüsselthema in der modernen Elektronik und entscheidend für die Verbreitung von Elektromobilität und die Effizienz von Energiespeichern in Haushalten und Industrie.

In unserer Gruppe haben wir uns intensiv mit verschiedenen Batterietypen, ihren Ladezyklen und vor allem mit intelligenten Batteriemanagementsystemen (BMS) auseinandergesetzt.

Das Design eines effektiven BMS ist unglaublich komplex, da es nicht nur die Spannung und den Stromfluss überwachen muss, sondern auch die Temperatur, den Ladezustand und den Gesundheitszustand der einzelnen Zellen.

Ich persönlich habe an einem Simulationsprojekt gearbeitet, das die optimale Lade- und Entladestrategie für eine Lithium-Ionen-Batterie basierend auf Echtzeitdaten analysierte.

Es war faszinierend zu sehen, wie kleine Anpassungen in der Ladekurve die Lebensdauer der Batterie signifikant verlängern können. Die Sicherheit von Batteriesystemen ist ein weiterer kritischer Aspekt, und wir haben viel über Überhitzungsschutz und Kurzschlusserkennung gelernt.

Hier zeigt sich, wie wichtig präzise Elektronik für die Sicherheit und Langlebigkeit dieser Hochleistungssysteme ist.

Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen: Der Sprung nach vorn

Die Verschmelzung von Elektronik und Künstlicher Intelligenz (KI) verändert die Welt in einem atemberaubenden Tempo. Was vor wenigen Jahren noch reine Theorie war, wird heute in unzähligen Anwendungen Realität – von der Bilderkennung in Überwachungssystemen bis hin zu vorausschauender Wartung in Industrieanlagen.

In unserer Studiengruppe sind wir fasziniert von den Möglichkeiten, die sich durch den Einsatz von KI in Embedded Systems ergeben. Es geht nicht mehr nur darum, Daten zu sammeln, sondern darum, sie intelligent zu verarbeiten und daraus eigenständige Entscheidungen abzuleiten.

Ich erinnere mich an eine Debatte darüber, wie wir die Leistungsfähigkeit von neuronalen Netzen auf energieeffizienten Mikrocontrollern optimieren können – eine echte Herausforderung, die uns tagelang beschäftigt hat.

1. KI in Embedded Systems: Effizienz und Autonomie

Die Integration von KI direkt auf Hardware-Ebene, also in Embedded Systems, ist ein Trend, der uns besonders begeistert. Dadurch können Geräte eigenständiger agieren, ohne ständig mit einer Cloud-Verbindung angewiesen zu sein.

Das verbessert nicht nur die Reaktionszeit erheblich, sondern auch die Datensicherheit und Energieeffizienz. Wir haben kürzlich an einem kleinen Projekt gearbeitet, bei dem wir versuchten, ein einfaches Spracherkennungssystem auf einem Low-Power-Mikrocontroller zu implementieren.

Die Herausforderung lag darin, das neuronale Netzwerk so zu optimieren, dass es mit den begrenzten Ressourcen des Chips auskommt, aber dennoch eine akzeptable Genauigkeit erreicht.

Es war eine Achterbahnfahrt der Gefühle: von der Begeisterung, als die ersten Wörter erkannt wurden, bis zur Frustration, wenn das System auf unerwartete Geräusche reagierte.

Diese praktischen Erfahrungen sind Gold wert, um die realen Hürden bei der Entwicklung von Edge AI-Lösungen zu verstehen.

2. Neuronale Netze verstehen und anwenden: Unsere Lernkurve

Das Erlernen und Anwenden von neuronalen Netzen war für viele von uns zunächst eine steile Lernkurve. Die Mathematik dahinter ist komplex, aber die Anwendungsfelder sind schier unendlich.

Wir haben uns von den Grundlagen der Perzeptronen bis hin zu komplexen Convolutional Neural Networks (CNNs) vorgearbeitet. Eines unserer spannendsten Lernprojekte war die Entwicklung eines Systems, das handgeschriebene Ziffern erkennt.

Wir haben Datensätze gesammelt, Modelle trainiert und dann versucht, die Performance auf verschiedenen Hardware-Plattformen zu vergleichen. Ich war persönlich beeindruckt, wie gut ein relativ kleines neuronales Netz einfache Muster erkennen kann, und gleichzeitig frustriert, wenn es bei unsauber geschriebenen Ziffern versagte.

Diese praktische Auseinandersetzung hat uns gelehrt, nicht nur die Theorie zu beherrschen, sondern auch die Feinheiten des Trainings und der Optimierung von KI-Modellen.

Herausforderungen meistern: Anpassung in einer sich ständig wandelnden Welt

Die Welt der Elektronik ist geprägt von rasantem Wandel. Neue Technologien entstehen quasi über Nacht, alte werden obsolet, und globale Ereignisse wie die Halbleiterkrise können ganze Lieferketten lahmlegen.

Für uns als angehende und praktizierende Elektronikexperten bedeutet das vor allem eines: Stillstand ist Rückschritt. Wir müssen agil bleiben, uns ständig weiterbilden und offen für neue Ideen sein.

In unserer Studiengruppe legen wir großen Wert darauf, uns nicht nur mit aktuellen Trends zu beschäftigen, sondern auch die zugrundeliegenden Prinzipien so tief zu verstehen, dass wir flexibel auf unvorhergesehene Entwicklungen reagieren können.

Ich habe persönlich gelernt, dass es nicht darum geht, alles zu wissen, sondern zu wissen, wie man sich schnell neues Wissen aneignet und Probleme methodisch angeht.

1. Ständiges Weiterlernen: Warum Stillstand Rückschritt bedeutet

Die Geschwindigkeit, mit der sich die Elektronikbranche entwickelt, ist einfach atemberaubend. Was gestern noch Stand der Technik war, kann morgen schon überholt sein.

Deshalb ist für uns lebenslanges Lernen nicht nur ein Schlagwort, sondern eine absolute Notwendigkeit. Wir verbringen viel Zeit damit, Fachartikel zu lesen, an Online-Kursen teilzunehmen und uns gegenseitig über neue Entwicklungen zu informieren.

Ich erinnere mich, wie wir alle verzweifelt waren, als plötzlich neue Kommunikationsprotokolle im IoT-Bereich auftauchten, die wir noch nicht kannten.

Anstatt den Kopf in den Sand zu stecken, haben wir uns gemeinsam hingesetzt und uns in LoRaWAN und NB-IoT eingearbeitet. Es war anstrengend, aber die Lernkurve war enorm, und wir haben gemerkt, dass die Fähigkeit, sich schnell in neue Themen einzuarbeiten, vielleicht die wichtigste Kompetenz überhaupt ist.

Das macht uns widerstandsfähig und sorgt dafür, dass unsere Expertise nicht veraltet.

2. Globale Krisen und ihre Auswirkungen: Lokale Resilienz stärken

Die Halbleiterkrise der letzten Jahre hat uns allen vor Augen geführt, wie zerbrechlich globale Lieferketten sein können und wie stark die Elektronikindustrie davon abhängt.

Plötzlich waren bestimmte Mikrocontroller oder Sensoren monatelang nicht verfügbar, was unsere Projektplanungen komplett durcheinanderbrachte. Das war eine harte, aber wichtige Lektion.

Wir haben gelernt, proaktiver zu sein, alternative Bauteile zu identifizieren und wenn möglich, auf lokale Lieferanten zu setzen. Manchmal mussten wir unsere Designs komplett überarbeiten, nur weil ein kleines, unscheinbares Bauteil fehlte.

Das hat uns aber auch gezwungen, kreativer zu werden und unsere Abhängigkeiten zu reduzieren. Aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich sagen, dass diese Krisen uns gelehrt haben, wie wichtig die Stärkung lokaler Expertise und die Diversifizierung von Bezugsquellen für die Resilienz in der Elektronikentwicklung ist.

| Entwicklungsbereich | Typische Herausforderungen | Kernkompetenzen unserer Gruppe | Zukünftige Relevanz |

|---|---|---|---|

| Embedded Systems | Ressourcenoptimierung, Echtzeitfähigkeit, Miniaturisierung | Mikrocontroller-Programmierung, Hardware-Design, Debugging | Sehr hoch (IoT, Automatisierung, Medizintechnik) |

| Leistungselektronik | Wärmemanagement, Effizienz, Robustheit, Hochspannung | Schaltkreisanalyse, Energiemanagement, Simulation | Hoch (E-Mobilität, Erneuerbare Energien, Netze) |

| Sensorik & IoT | Datenfusion, Konnektivität, Energieeffizienz, Datensicherheit | Sensorintegration, Kommunikationsprotokolle, Cloud-Anbindung | Extrem hoch (Smart City, Industrie 4.0, Gesundheitswesen) |

| Künstliche Intelligenz (Hardware-nah) | Modelloptimierung, Inferenz auf Edge-Devices, Datenverarbeitung | Machine Learning Grundlagen, Optimierung für Embedded, Datenanalyse | Wachsend (Autonome Systeme, Smart Devices) |

Karrierewege für Elektronik-Enthusiasten: Mehr als nur Schaltkreise

Nach dem Studium öffnet sich für Elektronikingenieure eine riesige Bandbreite an Karrieremöglichkeiten. Es ist weit mehr als das Klischee vom “Schaltkreis-Löter im Labor”, obwohl das natürlich auch ein wichtiger Teil sein kann.

Von der Entwicklung autonomer Fahrzeuge über die Gestaltung smarter Städte bis hin zur Medizintechnik – überall ist unsere Expertise gefragt. In unserer Studiengruppe tauschen wir uns regelmäßig über Praktikumsmöglichkeiten, Jobprofile und Zukunftsperspektiven aus.

Wir versuchen, nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern auch ein realistisches Bild des Arbeitsmarktes zu zeichnen und uns gegenseitig bei den ersten Schritten in die Berufswelt zu unterstützen.

Es ist ein beruhigendes Gefühl zu wissen, dass man nicht allein ist, wenn es darum geht, den nächsten großen Schritt zu wagen.

1. Vielfalt der Berufsfelder: Wo unsere Expertise gefragt ist

Die Elektronik ist eine Querschnittstechnologie, die in fast jeder modernen Industrie eine Rolle spielt. Das macht unser Berufsfeld unglaublich vielseitig und spannend.

Man kann in der Automobilindustrie an der nächsten Generation von Elektrofahrzeugen mitarbeiten, in der Medizintechnik lebensrettende Geräte entwickeln, in der Automatisierung die Fabriken der Zukunft gestalten oder sich im Bereich der erneuerbaren Energien engagieren.

Ich war erstaunt, als ich erfuhr, wie viele meiner Kommilitonen sich für völlig unterschiedliche Spezialisierungen entschieden haben – der eine ging in die Mikroelektronik, die andere in die Robotik, wieder ein anderer in die Energieverteilung.

Das zeigt, dass man mit einem Elektronikstudium wirklich alle Türen offen hat und sich je nach Interesse spezialisieren kann. Diese Vielfalt ist auch ein Grund, warum ich dieses Fachgebiet so liebe.

2. Praktika und Berufseinstieg: Unsere Tipps aus erster Hand

Ein gutes Studium ist wichtig, aber praktische Erfahrungen sind für den Berufseinstieg unerlässlich. Deshalb legen wir in unserer Gruppe großen Wert darauf, Praktika zu absolvieren und erste Kontakte zur Industrie zu knüpfen.

Ich selbst habe ein Praktikum bei einem mittelständischen Unternehmen gemacht, das sich auf industrielle Automatisierung spezialisiert hat. Dort konnte ich nicht nur mein theoretisches Wissen anwenden, sondern auch lernen, wie die Abläufe in einem realen Ingenieursbüro aussehen.

Meine Tipps aus erster Hand: Seid proaktiv bei der Suche nach Praktika, scheut euch nicht, Initiativbewerbungen zu schreiben, und nutzt jede Gelegenheit zum Networking.

Und ganz wichtig: Stellt Fragen! Niemand erwartet, dass ihr alles wisst, aber Lernbereitschaft und Neugierde sind unbezahlbar. Das Feedback, das ich damals von meinen Mentoren bekam, war entscheidend für meine weitere Entwicklung.

Networking und Wissenstransfer: Die Stärke der Gemeinschaft

In einer so dynamischen und komplexen Disziplin wie der Elektronik ist es unerlässlich, sich zu vernetzen und Wissen auszutauschen. Kein Einzelner kann alles wissen, aber gemeinsam können wir unglaubliche Herausforderungen meistern.

Unsere Studiengruppe ist nicht nur ein Ort des Lernens, sondern auch eine Gemeinschaft, in der wir uns gegenseitig unterstützen, inspirieren und manchmal auch einfach nur frustriert die Köpfe zusammenstecken, wenn ein Problem mal wieder unlösbar erscheint.

Es ist dieser Zusammenhalt, der uns stark macht und uns befähigt, über uns hinauszuwachsen. Ich habe persönlich erlebt, wie wertvoll es ist, jemanden fragen zu können, der vielleicht schon einmal vor dem gleichen Problem stand.

1. Der Wert des Austauschs: Von Mentoren lernen

Der Austausch mit erfahrenen Ingenieuren ist unbezahlbar. In unserer Gruppe versuchen wir, regelmäßig Gastvorträge von Praktikern aus der Industrie zu organisieren.

Diese Mentoren teilen nicht nur ihr Fachwissen, sondern auch ihre persönlichen Erfahrungen und geben uns Einblicke in den Arbeitsalltag. Ich erinnere mich an einen Vortrag eines Ingenieurs, der an der Entwicklung von Systemen für Elektrolastenfahrräder beteiligt war.

Er erzählte von den Schwierigkeiten bei der Integration verschiedener Komponenten und den unvorhergesehenen Herausforderungen, die bei der Prototypenentwicklung auftreten können.

Solche Geschichten sind so viel wertvoller als jedes Lehrbuch, weil sie uns ein realistisches Bild davon vermitteln, was uns im Berufsleben erwartet und welche Skills wirklich gefragt sind.

Von diesen Gesprächen nehmen wir immer eine Menge Inspiration und praktische Tipps mit.

2. Gemeinsam statt einsam: Erfolgreiche Projekte im Team

Fast alle großen Projekte in der Elektronik werden heute im Team realisiert. Die Komplexität ist einfach zu hoch, als dass eine einzelne Person sie alleine bewältigen könnte.

Deshalb ist Teamwork ein zentraler Pfeiler unserer Studiengruppe. Wir lernen nicht nur, wie man technische Probleme löst, sondern auch, wie man effektiv kommuniziert, Konflikte löst und sich gegenseitig motiviert.

Ich habe an mehreren Gruppenprojekten teilgenommen, bei denen wir alle an unsere Grenzen gestoßen sind, aber durch die gemeinsame Anstrengung und das gegenseitige Vertrauen immer eine Lösung gefunden haben.

Es ist ein tolles Gefühl, wenn man weiß, dass man sich auf seine Teammitglieder verlassen kann, und gemeinsam einen Erfolg feiert. Diese Fähigkeit zur Zusammenarbeit ist aus meiner Sicht eine der wichtigsten Soft Skills, die uns auf die Anforderungen des modernen Arbeitsmarktes vorbereiten.

Zum Abschluss

Nach all den spannenden Projekten, den durchgemachten Nächten und den unzähligen “Aha!”-Momenten wird eines klar: Die Welt der Elektronik ist nicht nur unser Studienfach, sie ist unsere gemeinsame Leidenschaft und ein Motor für die Zukunft.

Wir haben gelernt, dass wahre Innovation durch Teamarbeit entsteht, durch das ständige Hinterfragen des Status quo und vor allem durch das mutige Anpacken von Herausforderungen.

Ich bin unglaublich stolz auf das, was wir als Gruppe erreicht haben und wie wir uns gegenseitig zu Höchstleistungen anspornen. Die Reise ist noch lange nicht vorbei, aber wir sind bereit, die nächsten Schritte zu gehen und die Elektronikwelt von morgen aktiv mitzugestalten.

Bleibt neugierig!

Nützliche Informationen

1. Der Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE): Als einer der größten technisch-wissenschaftlichen Verbände Europas bietet der VDE für Studierende und Berufseinsteiger wertvolle Netzwerkmöglichkeiten, Fachveranstaltungen und Weiterbildungskurse. Eine Mitgliedschaft kann sich hier wirklich lohnen, um Kontakte zu knüpfen und immer auf dem neuesten Stand zu bleiben.

2. Online-Lernplattformen wie edX, Coursera oder Udacity: Neben den universitären Vorlesungen bieten diese Plattformen eine Fülle an Spezialkursen, oft direkt von Top-Universitäten oder Unternehmen. Besonders empfehlenswert sind Kurse zu Themen wie Machine Learning für Embedded Systems oder fortgeschrittene IoT-Architekturen, die oft über das klassische Curriculum hinausgehen.

3. Internationale Fachmessen in Deutschland: Die *Electronica* in München oder die *Embedded World* in Nürnberg sind absolute Pflichttermine für jeden, der in der Elektronikbranche tätig ist oder sein möchte. Hier trifft man auf die neuesten Innovationen, knüpft Kontakte zu führenden Unternehmen und bekommt einen umfassenden Überblick über aktuelle Trends und Entwicklungen. Ich persönlich habe dort schon wertvolle Einblicke gewonnen.

4. Open-Source-Communities und Maker Spaces: Plattformen wie GitHub, GitLab oder lokale Hacker- und Maker Spaces (z.B. FabLabs in vielen Städten) sind großartige Orte, um praktische Erfahrungen zu sammeln, an spannenden Projekten mitzuarbeiten und sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Dort entsteht oft der Funke für die eigene, kreative Entwicklung abseits des Hörsaals.

5. Spezialisierte Jobportale für Ingenieure: Neben den großen Jobbörsen gibt es in Deutschland auch Portale, die sich speziell an Ingenieure richten, wie z.B. *ingenieur.de* oder die Karrierebereiche großer Technologieunternehmen. Es lohnt sich, diese regelmäßig zu checken und auch Initiativbewerbungen in Betracht zu ziehen, da viele spannende Positionen nicht immer öffentlich ausgeschrieben werden.

Wichtige Punkte zusammengefasst

Unsere Studiengruppe für Elektrotechnik lebt von der gemeinsamen Leidenschaft, dem praktischen Austausch und dem tiefen Verständnis für die Materie. Wir setzen auf interdisziplinäre Projektarbeit, um theoretisches Wissen in reale Anwendungen zu überführen, von vernetzten Heimen bis zu nachhaltigen Energiesystemen. Die Integration von KI in Embedded Systems und das ständige Weiterlernen sind dabei entscheidend, um in einer sich rasant entwickelnden Branche bestehen zu können. Wir glauben fest daran, dass Teamarbeit und die Fähigkeit zur schnellen Problemlösung uns zu den Ingenieuren von morgen formen, die nicht nur technologisch versiert, sondern auch gesellschaftlich verantwortungsbewusst handeln.

Häufig gestellte Fragen (FAQ) 📖

F: rustration saß uns im Nacken.

A: ber gerade in solchen Momenten zeigt sich der Wert unserer Gruppe. Wir sitzen nicht nur über Büchern, sondern werfen Ideen hin und her, probieren Dinge aus und lernen brutal viel aus Fehlern.

Es sind diese echten „Aha-Momente“, wenn jemand eine ganz unorthodoxe Lösung findet, oder wenn wir abends noch stundenlang über ein Problem brüten, bis der Knoten platzt.

Dieser direkte Austausch, auch mal über die persönlichen Stolpersteine zu reden, das ist Gold wert. So bleiben wir nicht nur auf dem Laufenden, sondern entwickeln ein echtes Gespür dafür, wo es hingeht und wie wir selbst Impulse setzen können.

Q2: Die Halbleiterkrise war ja ein echtes Schreckgespenst. Haben Sie persönlich erlebt, wie sich solche globalen Engpässe auf Ihre Projekte oder Ihre Sicht auf die Branche ausgewirkt haben?

A2: Absolut! Als die Halbleiterkrise richtig zugeschlagen hat, saßen wir gerade an einem Prototyp für einen smarteren Batteriesensor für E-Bikes. Plötzlich waren bestimmte Mikrocontroller, die wir fest eingeplant hatten, einfach nicht mehr lieferbar – oder der Preis explodierte.

Das war ein echter Schock! Wir mussten dann innerhalb kürzester Zeit Alternativen finden, neue Schaltpläne entwerfen und alles neu testen. Das war nervenaufreibend, aber gleichzeitig auch eine enorme Lektion: Es hat uns gezeigt, wie verletzlich die globale Lieferkette ist und wie wichtig es ist, flexibel zu sein und ein breites Wissen über verschiedene Komponenten und Architekturen zu haben.

Seitdem achten wir viel bewusster darauf, nicht von einem einzigen Hersteller abhängig zu sein und entwickeln oft schon parallel Ausweichstrategien. Das hat uns nicht nur resilienter gemacht, sondern auch unsere Problemlösungsfähigkeiten auf ein neues Level gehoben.

Q3: Sie betonen, dass Sie die Zukunft aktiv mitgestalten wollen. Was genau unterscheidet Ihre Gruppe von einem reinen Lerntreff und wie bereitet sie die Mitglieder darauf vor, echte „Gestalter“ auf dem Arbeitsmarkt zu werden?

A3: Das ist der Kern unserer Philosophie. Wir sehen uns nicht als bloße Paukergemeinschaft. Stell dir vor, du sitzt in einem Vorlesungssaal und hörst dir die Theorie an.

Das ist wichtig, klar. Aber bei uns geht es darum, die Theorie sofort in die Praxis zu überführen. Wir organisieren zum Beispiel regelmäßig „Ideathons“, wo wir uns konkrete Probleme aus der Industrie vornehmen – mal geht’s um effizientere Energiemanagementsysteme für alte Gebäude, mal um Machine-Learning-Anwendungen für die Qualitätssicherung in der Produktion.

Da brainstormen wir, simulieren, bauen erste Prototypen. Und das Schöne ist: Jeder bringt seine Stärken ein, sei es in der Softwareentwicklung, im Schaltungsdesign oder in der Projektplanung.

Wir lernen nicht nur von erfahrenen Mitgliedern, sondern auch von externen Referenten, die direkt aus dem Berufsleben erzählen. Dieses „Ärmel hochkrempeln“ und das gemeinsame Scheitern und Wiederaufstehen, das schult uns für die Realität.

Man entwickelt ein ganz anderes Verständnis dafür, was es heißt, ein Projekt von A bis Z durchzuziehen und echte Innovation zu schaffen, die nicht nur auf dem Papier existiert, sondern wirklich funktioniert und einen Mehrwert liefert.

Das ist der Unterschied: Wir üben nicht nur, wir machen.

📚 Referenzen

Wikipedia Enzyklopädie

구글 검색 결과

구글 검색 결과

구글 검색 결과

구글 검색 결과